こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!

これまでPDRサイクルについて、基本的な考え方と具体的な実践方法をご紹介してきました。シリーズ最後となる今回は、PDRサイクルと他の改善手法を比較しながら、それぞれの特徴や使い分けについて見ていきましょう。

実は、PDRサイクル以外にもPDCAサイクルやOODAループなど、様々な改善手法があります。「似たような手法がたくさんあるけど、どう違うの?」「どんな時にどの手法を使えばいいの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

僕自身、コワーキングスペースの運営を始めた当初は、PDCAサイクルを使っていました。でも、個人事業の規模感や意思決定のスピードを考えると、よりシンプルで素早く回せるPDRサイクルの方が合っているんじゃないか?と気づいたんです。

このように、それぞれの手法には特徴があり、状況に応じた使い分けが重要になってきます。今回は、PDRサイクルと他の代表的な改善手法を比較しながら、それぞれの特徴と使い分けのポイントを詳しく見ていきましょう。

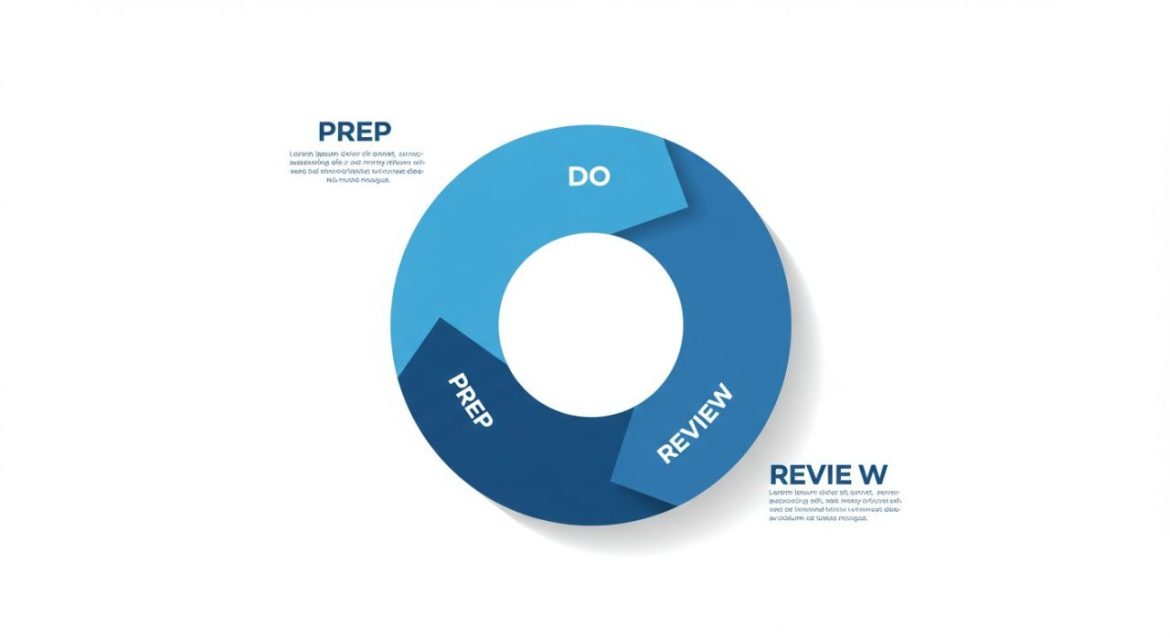

まずは、これまで見てきたPDRサイクルの特徴を簡単に振り返ってみましょう。

PDRサイクルの特徴(復習)

まずは、これまで見てきたPDRサイクルの主な特徴を整理しておきましょう。この特徴を踏まえることで、他の手法との違いがより明確になります。

PDRサイクルの3つの特徴

- シンプルな3ステップ構成

- Prep(準備):目標設定と計画立案

- Do(実行):計画に基づく実践

- Review(振り返り):結果の確認と分析

特にポイントとなるのは、3ステップというシンプルな構造です。実際に前回の記事で見たように、このシンプルさが日々の実践を容易にしています。

- 素早く回せる

- 計画の立案に時間をかけすぎない

- すぐに実行に移れる

- 振り返りを次のアクションにつなげやすい

「春日井 起業」というキーワードでの取り組みでも、素早くサイクルを回し続けることで、80位から5位までの改善を実現できました。

- 個人やスモールビジネスとの相性

- 少人数での意思決定に適している

- 柔軟な対応が可能

- 日常的な業務に組み込みやすい

例えば、ブログの毎日更新のような個人の取り組みでも、無理なく実践できています。

PDRサイクルの実践で重要なポイント

前回までで確認した重要なポイントも、ここで改めて押さえておきましょう:

- Reviewから始められる

- 現状把握から始めることで的確な計画が立てやすい

- 実践的な目標設定につながる

- サイクルは必ず完遂する

- 途中で方向転換せずに最後まで実行

- 結果が悪くても必ずReviewまで行う

- 学びを次のサイクルに活かす

- 生成AIなども活用しながら効率的に進める

- アイデアの展開

- 多角的な視点の獲得

- 実践方法の検討

これらの特徴を踏まえた上で、次は代表的な改善手法の一つである「PDCAサイクル」との違いを見ていきましょう。

PDCAサイクルとの比較

| 観点 | PDRサイクル | PDCAサイクル |

|---|---|---|

| ステップ数 | 3ステップ | 4ステップ |

| 特徴 | シンプルで素早く回せる | 体系的で組織的 |

| 向いている場面 |

|

|

| 計画フェーズ | 準備(Prep)は必要最小限 | 計画(Plan)を綿密に |

| 評価方法 | 振り返り(Review)で次のアクションまで考える | 評価(Check)と改善(Act)を分けて実施 |

ステップ数

PDRサイクル

3ステップ

PDCAサイクル

4ステップ

特徴

PDRサイクル

シンプルで素早く回せる

PDCAサイクル

体系的で組織的

向いている場面

PDRサイクル

- 個人やスモールチームでの活用

- 日常的な改善活動

- 試行錯誤が必要な場面

PDCAサイクル

- 組織的な品質管理

- 業務の標準化

- 長期的なプロジェクト

計画フェーズ

PDRサイクル

準備(Prep)は必要最小限

PDCAサイクル

計画(Plan)を綿密に

評価方法

PDRサイクル

振り返り(Review)で次のアクションまで考える

PDCAサイクル

評価(Check)と改善(Act)を分けて実施

PDCAサイクルは、多くの企業で採用されている代表的な改善手法です。PDRサイクルとの違いを詳しく見ていきましょう。

PDCAサイクルの基本的な考え方

PDCAサイクルは4つのステップで構成されています:

- Plan(計画):目標設定と実行計画の策定

- Do(実行):計画に基づく実施

- Check(評価):結果の検証

- Act(改善):標準化と次サイクルの準備

特徴的なのは、最後のAct(改善)のステップで、成功した取り組みを「標準化」することを重視している点です。

PDRとPDCAの主な違い

- 計画フェーズの違い

- PDCA:綿密な計画(Plan)を重視

- PDR:準備(Prep)は必要最小限に

- 評価と改善の考え方

- PDCA:評価(Check)と改善(Act)を分離

- PDR:振り返り(Review)で次のアクションまで考える

- サイクルの速度

- PDCA:より慎重で体系的

- PDR:より速く、柔軟に

具体例で見る違い

例えば、ブログのSEO対策で考えてみましょう:

PDCAの場合:

Plan:

- 競合分析

- キーワード調査

- コンテンツ計画

- KPI設定

- スケジュール作成

Do:

- 計画に基づく記事作成

- 内部リンク整備

- SNS展開

Check:

- アクセス解析

- 順位変動確認

- KPI達成度確認

Act:

- 成功パターンの文書化

- 次期計画への反映

- 社内共有PDRの場合:

Prep:

- 現状の順位確認

- 記事テーマ選定

- 構成検討

Do:

- 記事作成と公開

- 関連記事リンク

Review:

- アクセス・順位確認

- 次の改善点検討それぞれの適性

PDCAサイクルが適している場面:

- 組織的な取り組み

- 品質管理が重要な業務

- 標準化が必要なプロセス

- 長期的なプロジェクト

PDRサイクルが適している場面:

- 個人やスモールチームの業務

- 試行錯誤が必要な施策

- 変化の速い環境での対応

- 日常的な改善活動

つまり、PDCAは組織的な品質管理や業務の標準化に強みを持つ一方、PDRは個人レベルでの素早い改善に適しているといえます。

では次に、もう一つの代表的な意思決定モデルである「OODAループ」との比較を見ていきましょう。

OODAループとの比較

| 観点 | PDRサイクル | OODAループ |

|---|---|---|

| 目的 | より良くするための改善 | トラブル対応・緊急対応 |

| 特徴 | 改善を素早く積み重ねる | 状況に応じて即座に判断・対応 |

| 向いている場面 |

|

|

| スピードの質 | 改善を素早く積み重ねるスピード | その場での即断即決のスピード |

| 経験の活かし方 | 次のサイクルに活かせる | その場での判断材料になる |

目的

PDRサイクル

より良くするための改善

OODAループ

トラブル対応・緊急対応

特徴

PDRサイクル

改善を素早く積み重ねる

OODAループ

状況に応じて即座に判断・対応

向いている場面

PDRサイクル

- サービス品質の向上

- 業務の効率化

- 新しい取り組みの改善

OODAループ

- 予期せぬ問題への対応

- クレーム対応

- 緊急事態への対処

スピードの質

PDRサイクル

改善を素早く積み重ねるスピード

OODAループ

その場での即断即決のスピード

経験の活かし方

PDRサイクル

次のサイクルに活かせる

OODAループ

その場での判断材料になる

OODAループは、PDRサイクルと同様にスピードを重視する改善手法ですが、その目的と使い方が大きく異なります。

PDRサイクルとOODAループの根本的な違い

- PDRサイクル:「より良くするための改善」

- サービスの品質向上

- 業務の効率化

- お客様満足度の向上

- 新しい取り組みの改善

- OODAループ:「トラブル対応」

- 予期せぬ問題への対応

- クレーム対応

- 緊急事態への対処

- 突発的な状況変化への適応

具体例で見る違い

コワーキングスペースの運営を例に見てみましょう:

PDRサイクルの活用場面:

より良くするための改善:

- Wi-Fi環境の向上

- 予約システムの使いやすさ改善

- コミュニティ活性化の取り組み

- 新しいサービスの導入と改善OODAループの活用場面:

トラブル対応:

- 設備の突発的な故障

- 予約の重複トラブル

- 緊急のクレーム対応

- 急な天候変化による対応スピードの質が異なる

両者ともスピードが重要ですが、その性質が異なります:

PDRサイクル:

- 改善を素早く積み重ねる

- 次のステップに活かせる

- 経験を蓄積できる

OODAループ:

- その場での即断即決

- 状況に応じた柔軟な対応

- とにかく問題を解決する

それぞれの特徴

PDRサイクル:

- 目標に向かって進められる

- 振り返りから学べる

- 継続的な成長につながる

OODAループ:

- 臨機応変な対応が可能

- 状況判断が重要

- その場での解決を重視

このように、日常的な改善活動にはPDRサイクル、予期せぬトラブル対応にはOODAループ、というように使い分けることで、より効果的な事業運営が可能になります。

では最後に、これらの手法の使い分けについて、まとめていきましょう。

まとめ

3回にわたってPDRサイクルについて見てきました。最後に、PDRサイクルと他の手法の使い分けについて整理しましょう。

状況に応じた手法の選び方

それぞれの手法には、以下のような特徴があります:

PDRサイクル:

- 「より良くするための改善」が目的

- 個人や小規模チームに適している

- 素早く改善を積み重ねられる

- 日常的な業務改善に最適

PDCAサイクル:

- 組織的な改善活動に向いている

- 標準化と品質管理に強み

- より綿密な計画と評価が必要

- 大規模なプロジェクトに適している

OODAループ:

- 「トラブル対応」が得意

- 緊急時の意思決定に強み

- その場での臨機応変な対応

- 予期せぬ事態への対処に最適

PDRサイクルの実践ポイント

このシリーズを通じて見えてきた、PDRサイクルを効果的に活用するポイントは:

- シンプルに始める

- 必要以上に複雑にしない

- できることから着手する

- 小さな改善を積み重ねる

- サイクルは必ず完遂する

- 途中で方向転換しない

- Reviewまでしっかり行う

- 学びを次に活かす

- 状況に応じて使い分ける

- 改善活動はPDR

- トラブル対応はOODA

- 組織的な取り組みはPDCA

これから始める方へ

PDRサイクルは、決して難しい手法ではありません。実際、僕もSEO対策やブログ運営で日々実践しています。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、まずは始めてみること。そして、それぞれの状況に応じて適切な手法を選び、柔軟に活用していくことです。

きっと皆さんの業務にも、PDRサイクルが活かせる場面がたくさんあるはずです。ぜひ、この3回のシリーズを参考に、PDRサイクルを実践してみてください。

関連記事: